Тема легализации абортов постепенно овладевала умами европейцев и американцев. У сторонников идеи стали появляться вожди и целые организации. В 1921 г. по инициативе М. Зангер в США была создана Американская лига по контролю за рождаемостью. Опыт работы этой Лиги был широко использован гитлеровской Германией для регулирования рождаемости «генетически второсортных рас», сокращения территории их проживания, уменьшения площадей, которые были заселены «биологическими отбросами». Расовая теория и националистическая практика использовали аборты как эффективный способ снижения рождаемости.

Наследником идей М. Зангер и её лиги в 1948 г. стала Международная федерация планирования семьи. Виртуозная демагогия членов этой организации позволила им действовать повсеместно. Далеко не сразу стало понятно, на что направлены защита права женщины на аборт, программы раннего сексуального воспитания, контрацептивны и стерилизация. Ведущую роль в ней и сейчас играют американцы. В деятельности этой организации наибoлее полно отражены два тренда: стремление к резкому сокращению населения стран мира (не менее, чем на 10%) и укрепление культа семьи в самой Америке. В первом случае широко используются «вакцинация» населения, «планирование семьи», поддерживаются однополые браки и т.д., во втором – проводится сильная социальная политика, утверждаетсяи укрепляется культ американской многодетной семьи.

November 14, 2018

November 8, 2018

hospitality

Первой жертвой карательной психиатрии в СССР стала революционерка-террористка, лидер партии левых эсеров Мария Спиридонова. Американский журналист Джон Рид называл её «самой популярной и влиятельной женщиной в России» в 1917-1918 годах. Арестовывать Спиридонову было рискованно, тогда большевики создали ей репутацию буйной истерички и направили ее на принудительное обследование к известному психиатру профессору П.Б. Ганнушкину, которого предварительно правильно политически мотивировали. Диагноз светило отечественной психиатрии дал следующий: «Истерический психоз, состояние тяжёлое, угрожающее жизни». Под этим предлогом Феликс Дзержинский распорядился в 1921 году поместить Спиридонову в психиатрическую лечебницу. Там её продержали вплоть до 1941 года, когда перед наступлением фашистов под шумок расстреляли.

Источник: Кого в СССР «лечили» галоперидолом© Русская Семерка russian7.ru

Источник: Кого в СССР «лечили» галоперидолом© Русская Семерка russian7.ru

про что:

personalia

Posted by

Борис Денисов

October 17, 2018

Putzi Hanfstaengl

He attended Harvard University and became acquainted with Walter Lippmann and John Reed. A gifted pianist, he composed several songs for Harvard's football team. He graduated in 1909.

more here

more here

про что:

gender,

personalia,

sex education,

sexual revolution

Posted by

Борис Денисов

October 16, 2018

why I am not

Рут Коппинджер, депутатка ирландского парламента и одна из лидерок движения за право на аборт — 27 октября в Москве!

В прошлом году мы провели две конференции «Социализм 2017» и «Феминизм 2018», а в этом году мы решили совместить обе темы. Повод отличный — в Ирландии, долгое время считавшейся оплотом консервативного католицизма, женщины добились права на аборт. Борьбой руководили феминистские и левые организации. Одна из лидерок левого феминистского движения ROSA и депутатка ирландского парламента от нашей сестринской Социалистической партии Рут Коппинджер приедет специально, чтобы рассказать как проходила эта историческая борьба.

Конечно же, на конференции мы обсудим не только опыт Ирландии, но и борьбу за феминизм и социализм в России.

Читай полную программу конференции и регистрируйся -

непреодолимое (и вполне обоснованное) отвращение ко всякому социализму

September 13, 2018

Naidu

Юрлова Е. С. Сароджини Найду - жизнь ради свободы // Восток (Oriens). - 2012. - № 6. - С. 62-75.

Во время визита в Индию в декабре 2010 г. президент России Дмитрий Анатольевич Медведев встретился с политическими руководителями страны. Кроме премьер-министра Манмохана Сингха, все высшие посты в Индии занимали женщины: президент страны Пратибха Патил, лидер правительственного большинства в парламенте и президент правящей партии Индийский национальный конгресс (Конгресс) Соня Ганди, спикер нижней палаты парламента Мейра Кумар, лидер оппозиции БДП (Индийской народной партии) в этой же палате Сушма Сварадж.

Достижения Индии в продвижении женщин к вершинам общественной и политической жизни во многом были связаны с деятельностью тех из них, которые внесли большой вклад в борьбу за независимость страны, активно и решительно выступали за женское равноправие. Одной из таких выдающихся женщин, занимающих особое место в истории Индии ХХ в., стала Сароджини Найду.

Во время визита в Индию в декабре 2010 г. президент России Дмитрий Анатольевич Медведев встретился с политическими руководителями страны. Кроме премьер-министра Манмохана Сингха, все высшие посты в Индии занимали женщины: президент страны Пратибха Патил, лидер правительственного большинства в парламенте и президент правящей партии Индийский национальный конгресс (Конгресс) Соня Ганди, спикер нижней палаты парламента Мейра Кумар, лидер оппозиции БДП (Индийской народной партии) в этой же палате Сушма Сварадж.

Достижения Индии в продвижении женщин к вершинам общественной и политической жизни во многом были связаны с деятельностью тех из них, которые внесли большой вклад в борьбу за независимость страны, активно и решительно выступали за женское равноправие. Одной из таких выдающихся женщин, занимающих особое место в истории Индии ХХ в., стала Сароджини Найду.

September 12, 2018

math v political correctness

Основная задача науки – узнавать о реально существующих закономерностях и фактах. Ученый должен стремиться к объективности и сообщать о полученных результатах независимо от того, понравятся они кому-то или нет, повлияет ли это на чьи-либо интересы и будут ли чьи-то чувства при этом оскорблены. В свою очередь, критиковать научные идеи нужно по существу, независимо от личностей, а также политических или иных взглядов дискутирующих сторон. Иначе наука будет ничем не лучше религии.

В этом ключе меня шокировала недавняя история, которая приключилась с американским математиком Теодором Хиллом.

Одна спорная биологическая гипотеза гласит: по многим признакам мужской пол более вариабелен, чем женский. Эту идею на основе ряда наблюдений сформулировал еще Чарльз Дарвин. С тех пор нашлось довольно много примеров такой закономерности как у людей, так и у других животных, хотя исключения тоже встречаются. Хорошего объяснения этим наблюдениям нет, и Теодор Хилл решил его поискать. Для этого он доказал теорему, которую я в упрощенном виде изложу ниже (опуская ряд допущений).Назовем избирательным пол, который отказывает более, чем половине «наименее привлекательных» (по какому-либо признаку) представителей противоположного пола. В противном случае пол неизбирательный. Предположим, что среди представителей пола B есть две категории – B1 и B2. Средняя привлекательность у B1 и B2 одинаковая, но разброс привлекательности у B1 больше (например, из-за какой-то мутации). Тогда, если противоположный пол избирательный, то среди представителей B1 будет больше доля тех, кто оставит потомство, чем среди представителей B2. Если противоположный пол неизбирательный, то все будет наоборот.

Одна спорная биологическая гипотеза гласит: по многим признакам мужской пол более вариабелен, чем женский. Эту идею на основе ряда наблюдений сформулировал еще Чарльз Дарвин. С тех пор нашлось довольно много примеров такой закономерности как у людей, так и у других животных, хотя исключения тоже встречаются. Хорошего объяснения этим наблюдениям нет, и Теодор Хилл решил его поискать. Для этого он доказал теорему, которую я в упрощенном виде изложу ниже (опуская ряд допущений).Назовем избирательным пол, который отказывает более, чем половине «наименее привлекательных» (по какому-либо признаку) представителей противоположного пола. В противном случае пол неизбирательный. Предположим, что среди представителей пола B есть две категории – B1 и B2. Средняя привлекательность у B1 и B2 одинаковая, но разброс привлекательности у B1 больше (например, из-за какой-то мутации). Тогда, если противоположный пол избирательный, то среди представителей B1 будет больше доля тех, кто оставит потомство, чем среди представителей B2. Если противоположный пол неизбирательный, то все будет наоборот.

Поясню эту идею при помощи сильно упрощенного частного случая. Допустим, что марсиане избирательно предпочитают марсианок, входящих в топ 10% по размеру головы. Допустим, что есть две части популяции марсианок равной численности. Первая часть с диаметром головы 50 см, с вариациями в пределах 1см. У второй части в силу каких-то причин средний диаметр головы – те же 50 см, но при этом у 20% из этой «группы» размер головы больше 51 см и еще у 20% – меньше 49 см. В итоге потомство оставят только крупноголовые марсианки из второй части. К слову, на среднем размере головы потомства все это никак не скажется, а вот средняя вариабельность этого показателя у марсианок увеличится. Из теоремы Теодора Хилла следует, что это корректно и для ряда более общих случаев.В конце статьи автор отмечает, что его работа не является подтверждением или опровержением идеи Дарвина о большем разнообразии признаков среди представителей мужского пола, но объясняет некоторый механизм, благодаря которому в процессе эволюции один пол мог получиться более вариабельным по некоторым признакам, чем другой. Далее он замечает, что в реальности все намного сложней, и данная статья лишь задает направления для дальнейшего моделирования.

Поясню эту идею при помощи сильно упрощенного частного случая. Допустим, что марсиане избирательно предпочитают марсианок, входящих в топ 10% по размеру головы. Допустим, что есть две части популяции марсианок равной численности. Первая часть с диаметром головы 50 см, с вариациями в пределах 1см. У второй части в силу каких-то причин средний диаметр головы – те же 50 см, но при этом у 20% из этой «группы» размер головы больше 51 см и еще у 20% – меньше 49 см. В итоге потомство оставят только крупноголовые марсианки из второй части. К слову, на среднем размере головы потомства все это никак не скажется, а вот средняя вариабельность этого показателя у марсианок увеличится. Из теоремы Теодора Хилла следует, что это корректно и для ряда более общих случаев.В конце статьи автор отмечает, что его работа не является подтверждением или опровержением идеи Дарвина о большем разнообразии признаков среди представителей мужского пола, но объясняет некоторый механизм, благодаря которому в процессе эволюции один пол мог получиться более вариабельным по некоторым признакам, чем другой. Далее он замечает, что в реальности все намного сложней, и данная статья лишь задает направления для дальнейшего моделирования.

В целом нормальная математическая работа. Я ее внимательно изучил и явных ошибок не увидел. Теодор Хилл вместе с соавтором Сергеем Табачниковым подали ее в скромный математический журнал Mathematical Intelligencer. Редактор статью оценил положительно, ее приняли в печать, но стоило препринту появиться на сайте соавтора, как начались проблемы.

Сначала представительница организации «Женщины в математике» написала письмо с предупреждением, что статья «нанесет вред впечатлительным молодым женщинам» своими «потенциально сексистскими идеями». Потом Сергею пришлось отбиваться от публики, которая требовала, чтобы он убрал свое имя из статьи и спас репутацию. Потом Национальный научный фонд потребовал, чтобы из статьи убрали адресованную ему благодарность за финансирование. Оказалось, что фонд пошел на этот шаг после письма администратора «Женщин в математике» Дианы Хендерсон (внимание!), «профессора и председателя комитета по климату и разнообразию», и Нейта Брауна, «профессора и руководителя по вопросам разнообразия и справедливости».

Наконец, редактор Mathematical Intelligencer написала, что ряд коллег предупредили о «возможной сильной реакции на статью» и что существует «реальная возможность, что правые СМИ раздуют международный хайп вокруг публикации».

Теодор Хилл пошутил: «Обычно математик радуется, если хотя бы пять человек в мире прочитают их последнюю работу. Теперь представители прогрессивного сообщества волнуются, что довольно простой логический аргумент о вариабельности мужчин может заставить консервативную прессу прочитать и процитировать научную статью!»

Под давлением общественности Mathematical Intelligencer отказался публиковать уже принятую (!) статью – без каких-либо научных обоснований. Тогда Теодор Хилл выложил ее в виде препринта в свободный доступ. Позже с ним связался редактор New York Journal of Mathematics, который ознакомился с работой и предложил для публикации свой журнал. Работа прошла рецензирование, получила одобрение главного редактора, была отредактирована и опубликована.

Но через три дня статья исчезла. Я никогда не слышал о таком развитии событий. Бывает, что статью отзывают с подробным обоснованием причин после расследования, но здесь не тот случай. Позже главный редактор пояснил, что ему не оставили выбора. Половина редколлегии, по его словам, пообещала уволиться и заклеймить журнал, если статья не будет отозвана. Опять-таки, без каких-либо научных оснований.

Эта история несправедлива и ужасна независимо от того, верна ли исходная идея о большем разнообразии признаков у мужчин. Не так должны решаться научные споры. Здесь налицо политическая цензура. Она не только мешает нормальному функционированию науки, но и льет воду на мельницу всевозможных представителей псевдонауки, которые читают о таких ситуациях и думают: «Мы же говорили! Наука – это не про факты. Это просто предвзятое мнение группы коньюктурщиков. Чистой воды социальный конструкт! И Земля – плоская и эволюция – выдумка». Пока еще можно с чистой совестью ответить, что такие случаи касаются лишь некоторых «горячих» тем. Но боюсь, что дальше будет хуже, если ученые будут бояться что-то сказать против доминирующей линии партии, будь она либеральной, консервативной или еще какой-то.

Вредят подобные истории и движениям за права женщин. Увы, из-за них «консерваторы» начинают смеяться не только над радикалами, но и над теми, кто занят решением реальных проблем и заслуживает исключительного уважения. Ожидаю, что и на меня за этот пост в поддержку ученого польется какой-нибудь треш, но уж я это как-нибудь переживу.

В общем, всевозможные измы лучше держать подальше от науки. Докапываться до правды нелегко и без общественного давления.

В этом ключе меня шокировала недавняя история, которая приключилась с американским математиком Теодором Хиллом.

Одна спорная биологическая гипотеза гласит: по многим признакам мужской пол более вариабелен, чем женский. Эту идею на основе ряда наблюдений сформулировал еще Чарльз Дарвин. С тех пор нашлось довольно много примеров такой закономерности как у людей, так и у других животных, хотя исключения тоже встречаются. Хорошего объяснения этим наблюдениям нет, и Теодор Хилл решил его поискать. Для этого он доказал теорему, которую я в упрощенном виде изложу ниже (опуская ряд допущений).Назовем избирательным пол, который отказывает более, чем половине «наименее привлекательных» (по какому-либо признаку) представителей противоположного пола. В противном случае пол неизбирательный. Предположим, что среди представителей пола B есть две категории – B1 и B2. Средняя привлекательность у B1 и B2 одинаковая, но разброс привлекательности у B1 больше (например, из-за какой-то мутации). Тогда, если противоположный пол избирательный, то среди представителей B1 будет больше доля тех, кто оставит потомство, чем среди представителей B2. Если противоположный пол неизбирательный, то все будет наоборот.

Одна спорная биологическая гипотеза гласит: по многим признакам мужской пол более вариабелен, чем женский. Эту идею на основе ряда наблюдений сформулировал еще Чарльз Дарвин. С тех пор нашлось довольно много примеров такой закономерности как у людей, так и у других животных, хотя исключения тоже встречаются. Хорошего объяснения этим наблюдениям нет, и Теодор Хилл решил его поискать. Для этого он доказал теорему, которую я в упрощенном виде изложу ниже (опуская ряд допущений).Назовем избирательным пол, который отказывает более, чем половине «наименее привлекательных» (по какому-либо признаку) представителей противоположного пола. В противном случае пол неизбирательный. Предположим, что среди представителей пола B есть две категории – B1 и B2. Средняя привлекательность у B1 и B2 одинаковая, но разброс привлекательности у B1 больше (например, из-за какой-то мутации). Тогда, если противоположный пол избирательный, то среди представителей B1 будет больше доля тех, кто оставит потомство, чем среди представителей B2. Если противоположный пол неизбирательный, то все будет наоборот. Поясню эту идею при помощи сильно упрощенного частного случая. Допустим, что марсиане избирательно предпочитают марсианок, входящих в топ 10% по размеру головы. Допустим, что есть две части популяции марсианок равной численности. Первая часть с диаметром головы 50 см, с вариациями в пределах 1см. У второй части в силу каких-то причин средний диаметр головы – те же 50 см, но при этом у 20% из этой «группы» размер головы больше 51 см и еще у 20% – меньше 49 см. В итоге потомство оставят только крупноголовые марсианки из второй части. К слову, на среднем размере головы потомства все это никак не скажется, а вот средняя вариабельность этого показателя у марсианок увеличится. Из теоремы Теодора Хилла следует, что это корректно и для ряда более общих случаев.В конце статьи автор отмечает, что его работа не является подтверждением или опровержением идеи Дарвина о большем разнообразии признаков среди представителей мужского пола, но объясняет некоторый механизм, благодаря которому в процессе эволюции один пол мог получиться более вариабельным по некоторым признакам, чем другой. Далее он замечает, что в реальности все намного сложней, и данная статья лишь задает направления для дальнейшего моделирования.

Поясню эту идею при помощи сильно упрощенного частного случая. Допустим, что марсиане избирательно предпочитают марсианок, входящих в топ 10% по размеру головы. Допустим, что есть две части популяции марсианок равной численности. Первая часть с диаметром головы 50 см, с вариациями в пределах 1см. У второй части в силу каких-то причин средний диаметр головы – те же 50 см, но при этом у 20% из этой «группы» размер головы больше 51 см и еще у 20% – меньше 49 см. В итоге потомство оставят только крупноголовые марсианки из второй части. К слову, на среднем размере головы потомства все это никак не скажется, а вот средняя вариабельность этого показателя у марсианок увеличится. Из теоремы Теодора Хилла следует, что это корректно и для ряда более общих случаев.В конце статьи автор отмечает, что его работа не является подтверждением или опровержением идеи Дарвина о большем разнообразии признаков среди представителей мужского пола, но объясняет некоторый механизм, благодаря которому в процессе эволюции один пол мог получиться более вариабельным по некоторым признакам, чем другой. Далее он замечает, что в реальности все намного сложней, и данная статья лишь задает направления для дальнейшего моделирования.В целом нормальная математическая работа. Я ее внимательно изучил и явных ошибок не увидел. Теодор Хилл вместе с соавтором Сергеем Табачниковым подали ее в скромный математический журнал Mathematical Intelligencer. Редактор статью оценил положительно, ее приняли в печать, но стоило препринту появиться на сайте соавтора, как начались проблемы.

Сначала представительница организации «Женщины в математике» написала письмо с предупреждением, что статья «нанесет вред впечатлительным молодым женщинам» своими «потенциально сексистскими идеями». Потом Сергею пришлось отбиваться от публики, которая требовала, чтобы он убрал свое имя из статьи и спас репутацию. Потом Национальный научный фонд потребовал, чтобы из статьи убрали адресованную ему благодарность за финансирование. Оказалось, что фонд пошел на этот шаг после письма администратора «Женщин в математике» Дианы Хендерсон (внимание!), «профессора и председателя комитета по климату и разнообразию», и Нейта Брауна, «профессора и руководителя по вопросам разнообразия и справедливости».

Наконец, редактор Mathematical Intelligencer написала, что ряд коллег предупредили о «возможной сильной реакции на статью» и что существует «реальная возможность, что правые СМИ раздуют международный хайп вокруг публикации».

Теодор Хилл пошутил: «Обычно математик радуется, если хотя бы пять человек в мире прочитают их последнюю работу. Теперь представители прогрессивного сообщества волнуются, что довольно простой логический аргумент о вариабельности мужчин может заставить консервативную прессу прочитать и процитировать научную статью!»

Под давлением общественности Mathematical Intelligencer отказался публиковать уже принятую (!) статью – без каких-либо научных обоснований. Тогда Теодор Хилл выложил ее в виде препринта в свободный доступ. Позже с ним связался редактор New York Journal of Mathematics, который ознакомился с работой и предложил для публикации свой журнал. Работа прошла рецензирование, получила одобрение главного редактора, была отредактирована и опубликована.

Но через три дня статья исчезла. Я никогда не слышал о таком развитии событий. Бывает, что статью отзывают с подробным обоснованием причин после расследования, но здесь не тот случай. Позже главный редактор пояснил, что ему не оставили выбора. Половина редколлегии, по его словам, пообещала уволиться и заклеймить журнал, если статья не будет отозвана. Опять-таки, без каких-либо научных оснований.

Эта история несправедлива и ужасна независимо от того, верна ли исходная идея о большем разнообразии признаков у мужчин. Не так должны решаться научные споры. Здесь налицо политическая цензура. Она не только мешает нормальному функционированию науки, но и льет воду на мельницу всевозможных представителей псевдонауки, которые читают о таких ситуациях и думают: «Мы же говорили! Наука – это не про факты. Это просто предвзятое мнение группы коньюктурщиков. Чистой воды социальный конструкт! И Земля – плоская и эволюция – выдумка». Пока еще можно с чистой совестью ответить, что такие случаи касаются лишь некоторых «горячих» тем. Но боюсь, что дальше будет хуже, если ученые будут бояться что-то сказать против доминирующей линии партии, будь она либеральной, консервативной или еще какой-то.

Вредят подобные истории и движениям за права женщин. Увы, из-за них «консерваторы» начинают смеяться не только над радикалами, но и над теми, кто занят решением реальных проблем и заслуживает исключительного уважения. Ожидаю, что и на меня за этот пост в поддержку ученого польется какой-нибудь треш, но уж я это как-нибудь переживу.

В общем, всевозможные измы лучше держать подальше от науки. Докапываться до правды нелегко и без общественного давления.

- Подробный рассказ об этой истории

- Сайт Теодора Хилла

- сопсно Статья:

про что:

биополитика,

блогосфера,

математика,

политкорректность,

феминизм

Posted by

Борис Денисов

September 10, 2018

Eliza Bisbee Duffey

из вики:

Like most feminists of her time, she also firmly opposed abortion. In The Relations of the Sexes, she states that "The act of abortion which I had hitherto regarded as a trivial thing, at once became in my eyes the grossest misdemeanor—nay, the most aggravated crime. Being guided by this experience, I judge that this offence is perpetrated by women who are totally ignorant of the laws of their being. Consequently, the surest preventative against this crime will be a thorough teaching to women, even before marriage, of the physiology, hygiene, duties and obligations of maternity."

In the same study, she also described the unborn as having a human nature: "From the moment of conception, the embryo is a living thing, leading a distinct, separate existence from the mother, though closely bound to her. From almost the earliest stage, the form of the future being is indicated, and it has separate heart-beats, distinctly perceptible through the intervening tissues of the mother's body, which cover it. It is a human being to all intents and purposes. The period called quickening is a merely fictitious period, which does not indicate the first motion of the embryo. These first motions are not usually detected… until they have acquired considerable force."

Like most feminists of her time, she also firmly opposed abortion. In The Relations of the Sexes, she states that "The act of abortion which I had hitherto regarded as a trivial thing, at once became in my eyes the grossest misdemeanor—nay, the most aggravated crime. Being guided by this experience, I judge that this offence is perpetrated by women who are totally ignorant of the laws of their being. Consequently, the surest preventative against this crime will be a thorough teaching to women, even before marriage, of the physiology, hygiene, duties and obligations of maternity."

In the same study, she also described the unborn as having a human nature: "From the moment of conception, the embryo is a living thing, leading a distinct, separate existence from the mother, though closely bound to her. From almost the earliest stage, the form of the future being is indicated, and it has separate heart-beats, distinctly perceptible through the intervening tissues of the mother's body, which cover it. It is a human being to all intents and purposes. The period called quickening is a merely fictitious period, which does not indicate the first motion of the embryo. These first motions are not usually detected… until they have acquired considerable force."

July 11, 2018

March 9, 2018

from left to right

Это выбранное мной название: слева направо, как бе неслучайность подтверждает френдли текст:

Danil Boukhvalov 3 hrs ·

Глядя на все эти вымарывания с плакатов и из учебников различных домоганцев, приходит вот какое гегельянство на ум: а ведь прогрессивная идея действительно описала полный круг и постепенно вползла на консервативные позиции начав вещать и действовать как заправский консерватор.

С чего прогрессисты начинали слом старой морали и прочий подрывустоев - с заявлений о том, что половая функция она такая же как и прочие физиологические функции, совокупились - ну как обеда покушали, как мячик попинали или гайки покрутили. И принуждение к секесу - это всего лишь часть общего принуждения, принуждения, и пожалуй принуждение к труду и похуже будет, потому как труд на заводе он противоестественен. ...Шли годы, мёрли люди, падали самолёты... и что мы видим, оказывается наследники тех былых прогресситов утверждают, что секусиальная сфера она особенная, и принуждение в этой области оно гораздо хуже, чем не только принуждения к сверхурочным, но и вообще принуждения к работе, не говоря уж про такие мелочи как джентрификация принуждающая прислугу мотаться на низкооплачиваемую работу из пригорода (это как принуждение даж не осознают, велик - свят!) Так что, если принять, что нынешние прогрессисты заняли позиции (а зачастую и "жилплощадь", впрочем можно и без кавычек) вчерашних консерваторов вымарывание "грешников" с афишей - это вполне естественный результат, габитусы они пакетно наследуются (вместе с "жилплощадью").

Кстати интересно, как словечко "хуемразь" постепенно повторяет путь таких слов как гёзы и санкюлоты.

Danil Boukhvalov 3 hrs ·

Глядя на все эти вымарывания с плакатов и из учебников различных домоганцев, приходит вот какое гегельянство на ум: а ведь прогрессивная идея действительно описала полный круг и постепенно вползла на консервативные позиции начав вещать и действовать как заправский консерватор.

С чего прогрессисты начинали слом старой морали и прочий подрывустоев - с заявлений о том, что половая функция она такая же как и прочие физиологические функции, совокупились - ну как обеда покушали, как мячик попинали или гайки покрутили. И принуждение к секесу - это всего лишь часть общего принуждения, принуждения, и пожалуй принуждение к труду и похуже будет, потому как труд на заводе он противоестественен. ...Шли годы, мёрли люди, падали самолёты... и что мы видим, оказывается наследники тех былых прогресситов утверждают, что секусиальная сфера она особенная, и принуждение в этой области оно гораздо хуже, чем не только принуждения к сверхурочным, но и вообще принуждения к работе, не говоря уж про такие мелочи как джентрификация принуждающая прислугу мотаться на низкооплачиваемую работу из пригорода (это как принуждение даж не осознают, велик - свят!) Так что, если принять, что нынешние прогрессисты заняли позиции (а зачастую и "жилплощадь", впрочем можно и без кавычек) вчерашних консерваторов вымарывание "грешников" с афишей - это вполне естественный результат, габитусы они пакетно наследуются (вместе с "жилплощадью").

Кстати интересно, как словечко "хуемразь" постепенно повторяет путь таких слов как гёзы и санкюлоты.

про что:

revolution,

Sanger web,

sexual revolution

Posted by

Борис Денисов

March 8, 2018

excertpts from Red Emma

Сильнее прочего меня поражала яростная, слепая борьба женщин из бедноты с частыми беременностями. Большинство из них жили в постоянном страхе перед зачатием; огромное количество замужних женщин беспомощно покорялось натиску мужей, а потом они с прямо противоположной решительностью избавлялись от плода. Каких только фантастических методов не изобретало отчаяние: прыжки со стола, массирование живота, прием тошнотворных смесей, «операции» затупленными инструментами… Обычно это заканчивалось самым плачевным образом. Женщин можно было понять: когда у тебя и без того целый выводок детей — намного больше, чем позволяет прокормить отцовская зарплата, — каждый новый ребенок становится «проклятием Господним»: такие слова мне не раз приходилось слышать от ортодоксальных евреек и католичек из Ирландии. Мужчины обычно воспринимали беременность спокойнее, но женщины вовсю бранили небеса за жестокость. Во время схваток многие предавали анафеме Бога и своих мужей.

про что:

anarchy,

Goldman,

personalia

Posted by

Борис Денисов

March 1, 2018

matri archat

Женское начало

Матриархат, матрилинейность и матрилокальность в разных культурах

Существовал ли когда-нибудь матриархат? Были ли на самом деле общества, где всем правили женщины? «Чердак», изучив свидетельства историков, антропологов и социологов, рассказывает об основных претендентах на звание матриархальных — или близких к этому — обществ.Алексей Тимошенко

27.02.2018 ЛЮДИ И ВЕЩИ (сопровождающие картинки см в оригинале)

Наиболее часто под матриархатом понимают власть женщин. «Википедия» определяла матриархат в момент написания этого текста как «форму общества, в которой лидирующая роль принадлежит женщинам, в особенности матерям семейств». Однако это определение оставляет много места для вопросов: как, например, корректно определить лидерство? Если жены высокопоставленных чиновников имеют больше материальных ценностей, чем их мужья, — это лидерство женщин, разделение политической и экономической власти или же вовсе эпифеномен, связанный с необходимостью госслужащим декларировать свои доходы? Если в большинстве случаев суд принимает решение при разводе оставить ребенка с матерью, это говорит о более высоком статусе женщин или же о том, что большая часть отцов не считает достойным мужчины возню с ребенком? В обоих примерах речь шла о сегодняшней цивилизации, а если мы попытаемся реконструировать культуры тысячелетней давности, вопрос о «главенствующем поле» еще больше запутывается.

Индекс (не)равенства

Чтобы более корректно измерить гендерное равенство, в ЕС используют композитный показатель, учитывающий несколько десятков параметров в разных сферах: от экономики до распределения свободного времени. Другой показатель, Gender Inequality Index, рассчитывается на основе материнской смертности, числа ранних родов, доли женщин в парламенте, доли женщин в оплачиваемом труде и проценте женщин, закончивших школу.Наглядным примером того, насколько непросто определить гендерную структуру исчезнувшей культуры, может быть обнаруженное в конце XIX века захоронение викингов на территории Швеции. Ученые нашли останки, среди которых выделялся скелет в богатой могиле с оружием, военным снаряжением, двумя лошадьми и даже фигурками для некой игры. Находку долгое время считали погребением знатного воина, но в 1970-х годах экспертиза костей показала, что они, по всей видимости, принадлежат женщине. Проведенное недавно молекулярно-генетическое исследование подтвердило эту догадку, но ряд специалистов относится к идее о женщинах-воительницах скептически: нельзя исключать, что останки с XIX столетия могли перепутать при хранении; кроме того, неясно, насколько типичным для викингов могло быть участие женщин в военных походах.

Французский исследователь Пьер Бурдьё, изучавший механизмы социальных иерархий, наряду с капиталом экономическим выделял и другие его типы: социальный, культурный и символический. Первый можно представить, как связи между людьми, которые индивид может использовать для получения той или иной выгоды. Наличие среди знакомых руководителей высокого уровня полезно при поиске работы, знакомство с врачами помогает при болезни, а большое число подписчиков в социальных сетях может пригодится при продаже шкафа с самовывозом. Второй же, культурный, многолик — может представлять собой и специфические знания и умения, и быть материален, будучи личной библиотекой (или, например, личной коллекцией каких-нибудь произведений искусства), и выступать институционально, в виде титулов и званий. Третий — символический, выражается в престиже и репутации. Бедная, но уважаемая аристократия, богатые, но малообразованные торговцы, влиятельные, но преследуемые законом мафиозные боссы или пираты — все это примеры социальных групп с разной комбинацией капиталов. А то, какая именно комбинация «сильнее», может разниться от одной ситуации к другой. Все это в известной степени усложняет ответ на вопрос, известны ли нам матриархальные общества. Но давайте обратимся к собственно претендентам.

Амазонки Геродота и «амазонки» Дагомеи

Амазонки, пожалуй, наиболее известный пример «женского общества», проблема лишь в том, что затруднительно однозначно связать скорее анекдотические свидетельства древнегреческого историка Геродота с каким-либо реальным сообществом. По всей видимости, под амазонками подразумевались савроматы, кочевые племена на территории современной Украины, России и Казахстана. Что касается археологических свидетельств, то до нас дошли богатые женские могилы, и мы можем достаточно уверенно говорить, что женщины у этого народа могли становиться жрицами и, возможно, даже воительницами. В пользу последнего говорят как предметы оружия в погребениях, так и пресловутые греческие свидетельства.Вновь подчеркнем: ни слова Геродота, ни наличие луков или топоров в могилах рядом с женскими останками еще не позволяют делать однозначных выводов. Геродот также писал о людях с песьими головами, а ряд скелетов в могилах с оружием принадлежит девочкам — нельзя исключать, что их хоронили с оружием не в знак принадлежности к воинам, а в рамках какого-то обряда.

По другой версии, предложенной еще более ста лет назад британскими исследователями Льюисом Фарнеллом и Джоном Миресом, амазонками древние греки могли называть жительниц Крита, представительниц минойской цивилизации. Сохранившиеся фрески указывают, что в этой культуре как минимум были женщины-жрицы и обряды, похожие, по словам упомянутых ученых, на рассказы греков об амазонках и их культуре.

А в XIX столетии женские отряды, названные европейцами «дагомейскими амазонками», действовали уже в составе армии Дагомеи — государства, на территории которого расположены современные Бенин и Того (западное побережье Африки). По некоторым данным, их число в какой-то момент достигало шести тысяч человек — до трети от всей армии. Дагомея сочетала создание женских вооруженных отрядов с практикой отправки мужьями (или отцами) неугодных жен, да еще и вместе с дочерьми, в королевский гарем, так что наличие «амазонок» в общем не подразумевает «женского господства».

Возможно, перенесись в наши дни Геродот, он бы тоже назвал матриархальным общество, в котором есть женщины, служащие в армии, — от советских «ночных ведьм» до израильских вооруженных сил, однако изнутри современные общества вряд ли можно охарактеризовать подобным образом.

Мосо: женская семья

Более удачные примеры матриархата можно найти в культурах, которые еще не вышли на стадию традиционного общества, то есть преимущественно аграрного экономически и централизованного политически. Фридрих Энгельс в своей классической работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» вообще утверждает, что именно переход к традиционной культуре ознаменовался формированием патриархата. Эта же теория развивается в работе «Обмен женщинами» антрополога и известной мыслительницы-феминистки Гейл Рубин.Матрилинейность и матрилокальностьПроживающих в китайских провинциях Сычуань и Юньнань (юго-запад страны, Гималаи) мосо часто описывают как сохранивших матриархальный уклад. Их брак матрилинеен и матрилокален, женщины принимают большую часть важных решений и также занимаются производством одежды и тканей для торговли. На долю мужчин выпадает ловля рыбы, выпас и забой скота. Кроме того, в укладе мосо нет привычного там тождества биологического и социального отцовства — эту социальную роль выполняют братья матери, в то время как биологический отец лишь приходит к матери по ночам. Традиционная семья мосо, по данным исследования 2009 года, продолжает включать по сей день мать, детей и многочисленных родственников по материнской линии. Таким образом, общество мосо кардинально отличается как от современной западной культуры с ее нуклеарной семьей (супруги с детьми), так и от более традиционной, расширенной (родители и прародители супругов, супруги, их дети).

Матрилинейность — это порядок наследования по женской линии.

Матрилокальность — практика, при которой после брака новая семья переходит жить к родителям жены, а не мужа.

Матрилинейные браки также распространены у индейцев хопи и ирокезов Северной Америке, у туарегов и сереров в Африке. Сереры, живущие на территории Сенегала, Мавритании и Гамбии (западный берег Африки), при этом имеют и патрилинейные, и матрилинейные кланы, равно как и народы Восточной Шри-Ланки. Матрилинейный брак характерен для индонезийских минангкабау. Также тут, безусловно, необходимо отметить матрилинейное наследование еврейства — принадлежность к этому народу определяется по матери, а не по отцу.

Инуиты, богиня Солнца и пространственное мышление

Рассказ про народы с иной гендерной структурой будет неполон без упоминания гренландских инуитов. Сложившаяся ко времени контакта с европейцами система отношений у этого народа предполагала, что работа делится между мужчинами и женщинами поровну, а чисто «женских» или чисто «мужских» занятий не существует. Женщины в инуитской культуре считались более приспособленными к шитью и рукоделию, но это не мешало им при необходимости охотиться или заниматься иной работой, которая рассматривалась как подходящая в первую очередь мужчинам.Инуиты также, в некотором смысле, вывернули наизнанку символическую оппозицию между «женским» и «мужским». Если в большинстве обществ «женское начало» ассоциируется с Луной, влагой и холодом, то инуиты, напротив, выделяют богиню Солнца Малину и бога Луны Аннингана. Еще, по некоторым данным (к сожалению, это всего одно исследование 1966 года), инуиты едва ли не единственные демонстрируют отсутствие различия в пространственных способностях у женщин и мужчин — возможно, именно в силу отсутствия жестко заданных гендерных ролей.

За пределами гендера

Ситуация с гендерными ролями еще больше запутывается там, где само понятие гендера оказывается нестрогим (значение биологического фактора ослаблено) или даже небинарным. Или, проще говоря, где возможен переход из мужского в женское или вовсе существование «третьего пола».В Албании до начала XX столетия девушка могла стать клятвенной девственницей, взяв вместе с этим на себя мужскую роль. После публичной клятвы она носила мужскую одежду, становилась главой семьи — зачастую вместо умершего отца — и даже получала право голоса в общине. Фактически она жила как мужчина во всем, что не затрагивает репродуктивную и сексуальную сферы. В укладах ряда североамериканских племен, равно как и камчатских ительменов, были схожие идентичности, причем не только для женщин, но и для мужчин, которые решили пройти через социальную «смену пола».

На Алтае и отчасти в европейской части России до XIX—XX вв. выделяли «полумужичек», про которых говорили, что они брали на себя мужскую роль и даже «женились», выбрав себе постоянную партнершу. У индонезийских бугисов и вовсе пять гендеров: мужской, женский, две «обращенные» идентичности и, наконец, биссу — объединяющие все мыслимые гендерные признаки в одной личности. Биссу, андрогинные шаманы, что особенно интересно, успешно пережили даже исламизацию Индонезии (на сегодня первой по числу мусульман страны мира). По наблюдениям антропологов, еще в начале нулевых годов биссу давали соотечественникам советы относительно того, когда лучше предпринимать хадж. Традиционные верования бугисов дополнились исламом подобно тому, как католичество наложилось на верования коренных народов в Латинской Америке. А другая исламская страна, Пакистан, известен не только государственной религией, но и официальным признанием хиджра — людей с биологическим мужским полом, но женской гендерной идентичностью; хиджра могут с прошлого года получать документы с отметкой «X» в графе «пол».

Глядя на все эти примеры, стоит, по-видимому, заключить, что во всех гендерно небинарных культурах сама постановка вопроса о лидерстве женщин оказывается некорректна — для них граница между гендерами не столь уж незыблема, как это продолжает быть для более «массовых» культур. Гендерная иерархия, впрочем, в таких обществах может сохраняться или даже быть весьма жесткой (как в Пакистане). Потому современные исследователи предпочитают термину «матриархат» более строгие частные определения.

про что:

антропология,

гендер,

евреи

Posted by

Борис Денисов

September 13, 2017

Shaw might go on

Сегодня ДР, по этому поводу заметка от Ивана Куриллы:

Прочитал сегодня в самолете вот эту заметку в Нью-Йорк Таймс. Описывая отношение Бернарда Шоу (и, по смыслу заметки, значительной части жителей Запада) к России, автор, наверное, не зная того, описывает отношение русских к Америке.

Концовка заметки (ради которой она, наверное, и писалась), правда, подвела, - более сильное наблюдение увенчалось какой-то частностью, да и то недоказанной.Там ссылка на статью про Б. Шоу, которую хотел припостить и которая имеет значение для характеристики периода, когда учился это называли фабианским социализмом, если не вру.

August 31, 2017

Red Emma

из фб:

Olgerta Ostrov added 3 new photos.

August 27 at 12:26am ·

Прочитала первый том автобиографии Эммы Гольдман «Проживая свою жизнь». Не скажу, что чтение увлекательное, но заглянуть в мир «красной Эммы», хотя бы в ту ее часть, которую она сама же и приоткрыла, было любопытно.

Несмотря на то, что анархизм Эммы Гольдман начался с признания правомерности насилия для достижения политических и социальных целей, сама она насилие не практиковала. Наоборот, как медсестра она готова была оказывать медицинскую помощь тем, в кого стреляли террористы. И вообще, судя по ее письмам, Эмма Гольдман обладала эмпатией и была женщиной сензитивной. Интересен ее рассказ о том, как она сознательно отказалась от материнства, от создания «буржуазной» семьи, поставив служение Делу выше семейного счастья. При этом она легко влюблялась и устанавливала глубокие эмоциональные отношения с мужчинами. То есть «красная Эмма» не была аскеткой и анахореткой. Очень симпатичная, любознательная, живая, остроумная, зачастую неуверенная в себе, сопереживательная, отважная, любящая театр – такой ее воспринимаешь, прочитав книгу.

Особенно мне понравились два эпизода. Первый – где она рассказывает, как лечила хозяйку борделя и как они потом подружились. И второй – о съезде неомальтузианцев. Их заседания пришлось «проводить тайно, поскольку французское правительство запрещало любые организованные попытки ограничить деторождение». «Людей на неомальтузианском съезде было очень мало, не больше десятка делегатов... Но то, чего недоставало из-за количества участников, с лихвой покрывалось живым интересом. Доктор Дрисдейл, почтенный сторонник ограничения роста семьи, был полон энтузиазма по этому вопросу. Мисс Дрисдейл, его сестра, Поль Робен и их коллеги были достойны восхищения за простоту и серьёзность, с которой они представляли тему, а также за храбрость при демонстрировании профилактических методов. Я поражалась их способности обсуждать этот деликатный вопрос так открыто, избегая любых оскорблений. Я думала о своих бывших пациентках с Ист-Сайда и о том, каким благословением для них стали бы противозачаточные средства, которые описывались на заседаниях. Делегаты удивились, когда я рассказала им о своих напрасных попытках в роли акушерки найти способ помочь бедным женщинам в Штатах. Они считали, что, пока Энтони Комсток заведует американской моралью, потребуются годы, прежде чем методы предохранения от зачатия можно будет открыто обсуждать в этой стране. Я заметила, что даже во Франции им приходится встречаться тайно, и уверила их, что знаю много людей в Америке, достаточно смелых, чтобы делать полезную работу, даже если она запрещена. В любом случае я решила заняться этим вопросом по возвращении в Нью-Йорк. Делегаты похвалили меня за убеждения и снабдили литературой и противозачаточными средствами для будущей работы».

Вообще, взгляды Эммы Гольдман на взаимоотношения полов были настолько передовыми, что их не одобряли даже сами анархисты.

Мне видится, что и до сих пор отношение к женщине у анархистов на уровне патриархата. Во всяком случае, у подавляющего большинства. А вот Эмма Гольдман легко выходила за границы властных отношений по дороге свободы, потому что она была на стороне женщин, потому что сама была женщиной. Мужчине выбраться из рамок властных отношений в теории можно, а на практике всегда остается островок, где он – власть, сила, хозяин. Оставить этот последний оплот и перейти к иным отношениям для многих практически невозможно.

Предвкушаю выход переводов второй и третьей частей воспоминаний Эммы Гольдман.

#фемкультура

Olgerta Ostrov added 3 new photos.

August 27 at 12:26am ·

Прочитала первый том автобиографии Эммы Гольдман «Проживая свою жизнь». Не скажу, что чтение увлекательное, но заглянуть в мир «красной Эммы», хотя бы в ту ее часть, которую она сама же и приоткрыла, было любопытно.

Несмотря на то, что анархизм Эммы Гольдман начался с признания правомерности насилия для достижения политических и социальных целей, сама она насилие не практиковала. Наоборот, как медсестра она готова была оказывать медицинскую помощь тем, в кого стреляли террористы. И вообще, судя по ее письмам, Эмма Гольдман обладала эмпатией и была женщиной сензитивной. Интересен ее рассказ о том, как она сознательно отказалась от материнства, от создания «буржуазной» семьи, поставив служение Делу выше семейного счастья. При этом она легко влюблялась и устанавливала глубокие эмоциональные отношения с мужчинами. То есть «красная Эмма» не была аскеткой и анахореткой. Очень симпатичная, любознательная, живая, остроумная, зачастую неуверенная в себе, сопереживательная, отважная, любящая театр – такой ее воспринимаешь, прочитав книгу.

Особенно мне понравились два эпизода. Первый – где она рассказывает, как лечила хозяйку борделя и как они потом подружились. И второй – о съезде неомальтузианцев. Их заседания пришлось «проводить тайно, поскольку французское правительство запрещало любые организованные попытки ограничить деторождение». «Людей на неомальтузианском съезде было очень мало, не больше десятка делегатов... Но то, чего недоставало из-за количества участников, с лихвой покрывалось живым интересом. Доктор Дрисдейл, почтенный сторонник ограничения роста семьи, был полон энтузиазма по этому вопросу. Мисс Дрисдейл, его сестра, Поль Робен и их коллеги были достойны восхищения за простоту и серьёзность, с которой они представляли тему, а также за храбрость при демонстрировании профилактических методов. Я поражалась их способности обсуждать этот деликатный вопрос так открыто, избегая любых оскорблений. Я думала о своих бывших пациентках с Ист-Сайда и о том, каким благословением для них стали бы противозачаточные средства, которые описывались на заседаниях. Делегаты удивились, когда я рассказала им о своих напрасных попытках в роли акушерки найти способ помочь бедным женщинам в Штатах. Они считали, что, пока Энтони Комсток заведует американской моралью, потребуются годы, прежде чем методы предохранения от зачатия можно будет открыто обсуждать в этой стране. Я заметила, что даже во Франции им приходится встречаться тайно, и уверила их, что знаю много людей в Америке, достаточно смелых, чтобы делать полезную работу, даже если она запрещена. В любом случае я решила заняться этим вопросом по возвращении в Нью-Йорк. Делегаты похвалили меня за убеждения и снабдили литературой и противозачаточными средствами для будущей работы».

Вообще, взгляды Эммы Гольдман на взаимоотношения полов были настолько передовыми, что их не одобряли даже сами анархисты.

Мне видится, что и до сих пор отношение к женщине у анархистов на уровне патриархата. Во всяком случае, у подавляющего большинства. А вот Эмма Гольдман легко выходила за границы властных отношений по дороге свободы, потому что она была на стороне женщин, потому что сама была женщиной. Мужчине выбраться из рамок властных отношений в теории можно, а на практике всегда остается островок, где он – власть, сила, хозяин. Оставить этот последний оплот и перейти к иным отношениям для многих практически невозможно.

Предвкушаю выход переводов второй и третьей частей воспоминаний Эммы Гольдман.

#фемкультура

February 22, 2017

one year ago

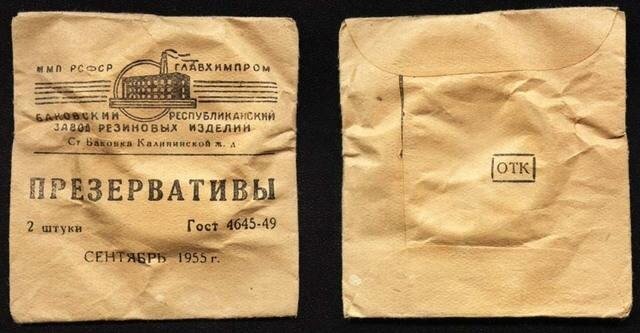

через год и я родился

|

| Через год и я родился, мб, из-за неиспользования этого презика, кой на фотку пашшол |

про что:

mytxt

Posted by

Борис Денисов

December 14, 2016

The “Feeble-Minded” and the “Fit”: What Sanger Meant When She Talked about Dysgenics

запись из блога бумажного проекта, как всегда любопытно

13 Tuesday Dec 2016

Posted by Taylor Sullivan in Eugenics ≈ Leave a comment

TagsDysgenics, Francis Galton, Nativists, Unfit

The potential mother is to be shown that maternity need not be slavery but the most effective avenue toward self-development and self-realization. Upon this basis only may we improve the quality of the race.” (SANGER, “THE EUGENIC VALUE OF BIRTH CONTROL PROPAGANDA,” BIRTH CONTROL REVIEW, OCT. 1921, 5)

Margaret Sanger’s discussion of dysgenics provides some of the birth control advocate’s most troubling and problematic texts. Her complex perspectives have both frustrated supporters and offered fodder for those seeking to discredit her life’s work. Attempts by those with ideological, political, or other agendas to mislead opponents by avoiding fact and foregoing accuracy are not unique to the current environment. By extracting misleading soundbites from her forays into eugenics, detractors have painted Sanger as a racist and repurposed birth control as a means of controlling minority populations for decades. Manipulating Sanger’s words to support such a claim is historically inaccurate—a gross misuse of quotes without context. However, given the contested nature of the activist’s attempt to wed the function of birth control to the ideology of progressive eugenicists, exploring Sanger’s actual relationship with terms, such as dysgenics and eugenics, presents a valuable learning opportunity.

Before delving into Sanger’s actual views on the subject, it might be useful to first examine the terms dysgenics and eugenics as they were in the early part of the 20th century. The Oxford English Dictionary (OED) defines dysgenics as referring to “Racial degeneration, or its study”—that is the elements that can lead to the deterioration of the human race or subdivisions within it. Eugenics, according to the OED, is the science of selective breeding designed to improve and strengthen the human race biologically, psychologically, behaviorally, etc.

By the end of the nineteenth century, selective breeding as a means of controlling the country’s genetic destiny and evolutionary tract was gaining popularity as a social and political ideal in America. This movement, most popularly linked to nativist groups, possessed two notable influences. First, the popularity of biological determinism encompasses both dysgenics and eugenics and came on the heels of Charles Darwin’s cousin, Francis Galton. Galton has been credited as the father of modern eugenics and for having laid the scientific and ideological groundwork for biological determinism—for many of the selective breeding ideas American eugenicists would eventually trumpet (Selden, Steven, “Transforming Better Babies Into Fitter Families,” Proceedings of the American Philosophical Society 149.2, June 2005, 202).

Then, following Galton’s numerous publications, changes in European emigration patterns began. Americans, who valued Nordic, Germanic, and Anglo-Saxon traits, reacted defensively to new waves of immigrants, who did not possess these traits. In an attempt to both preserve and strengthen the national qualities they valued as “real American,” nativists turned to eugenics. By the early 1920s, as the movement surrounding theories of selective breeding designed to build stronger, healthier Americans had gained notable popularity, applications expanded. No longer did dysgenics and eugenics belong to the American nativists, but to a host of different groups with varying social and political aims (Selden, Steven, “Transforming Better Babies Into Fitter Families,” Proceedings of the American Philosophical Society 149.2, June 2005, 203).

It was in this atmosphere of blossoming enthusiasm that Sanger began to align the functionality of birth control with the ideology of biological determinism. In search of support from respectable professional groups, including eugenicists, Sanger highlighted how con

traceptives could be used to pursue “the self direction of human evolution.” But, a result of Sanger’s alignment with certain dysgenic and eugenic principles is that her work continues to be challenged even today. Perhaps most deleterious to her character are modern assertions that Sanger was a “racist promoter of genocide.” While Sanger can be considered racist and classist to the extent that many people were during the twentieth century, it is erroneous to overextend that allegation and claim the activist was a proponent of race control (“The Eugenic Tree, Announcements of the Third International Eugenics Congress,” American Philosophical Society, 1932 and Katz, Esther, “The Editor as Public Authority: Interpreting Margaret Sanger,” The Public Historian 17.1, Winter 1995, 44).

Sanger, who aimed to enmesh dysgenics, eugenics, and contraception, was primarily interested in the “racial health” of the human race versus one particular race. What the birth control advocate sought was for contraception to act as a control for the passing of “injurious,” hereditary traits on to future generations. Commenting in 1934 on the German government’s sterilization program, Sanger distinguished which hereditary traits she viewed as injurious and which hereditary traits she did not wish to involve in her eugenic mission:

I admire the courage of a government that takes a stand on sterilization of the unfit and second, my admiration is subject to the interpretation of the word ‘unfit.’ If by ‘unfit’ is meant the physical or mental defects of a human being, that is an admirable gesture, but if ‘unfit’ refers to races or religions, then that is another matter which I frankly deplore.

Sanger rejects race control, but her statement is troubling. Employing birth control and supporting forced sterilization to curtail the reproduction of those with mental or physical challenges causes even her most staunch supporters to raise an eyebrow (Sanger, “Margaret Sanger to Sidney L. Lasell, Jr.,” Feb. 13, 1934).

While unsettling to modern sensibilities, Sanger was not unique in her praise of forced sterilization. As early as 1907, the first compulsory sterilization law was passed in the United States. Specifically, the eugenicist statute passed in the state of Indiana applied to male “criminals, idiots, imbeciles, or rapists.” These groups—“criminals, idiots, imbeciles, or rapists”—coincided with Sanger’s understanding of the unfit. It is important to note that Sanger, along with other eugenicists, believed scientific studies that concluded that those with mental or physical challenges included criminals, alcoholics, drug addicts, etc. and that these groups were incapable of resisting their sexual urges. Her solution at the time, as was the state of Indiana’s solution in 1907, was sterilization. Sanger also considered gender segregation as a possible method for controlling the reproduction of the “unfit.” As science evolved its views, so did Sanger, and after the horrors of World War II, she significantly revised her views of forced sterilization (James B. O’Hara and Sanks, T. Howland, “Eugenic Sterilization,” The Georgetown Law Review 45, 1956, 22)

Beyond compulsory sterilization, Sanger’s alignment with dysgenics and eugenics materialized in her calls for the responsible breeding of the “fit” and the “unfit.” In Sanger’s eyes, “uncontrolled fertility [was] universally correlated with disease, poverty, overcrowding and the transmission of heritable taints”—in so many words, the proliferation of the “unfit.” As a result, she proposed “find[ing] effectual means of controlling & limiting the propagation of the mentally unfit, including feebleminded, psychotic & unstable, mentally retarded individuals.” Worth noting, Sanger specifically meant birth control, not abortion and never infanticide, when she spoke of controlling mentally and physically challenged populations. Her commitment to parents responsibly procreating, via the use of birth control when appropriate, long outlived her tryst with sterilization (Sanger, “The Limitations of Eugenics,” Typed speech, [Sept] 1921, Library of Congress Microfilm, LCM 130:0044 and Sanger, “[Birth Control and Controlling the Unfit Notes],” Autograph draft speech, [1938], Sophia Smith Collection, S71:1050).

To summarize Sanger’s relationship with such heated terms as dysgenics and eugenics is a dangerous task. While she married her social mission to that of progressive eugenicists—primarily in an attempt to garner mainstream support for birth control—it is difficult to easily consolidate her beliefs on this complex issue. What we can deduce from the literature she has left behind is that claims of her racism are misguided to say the least and that her dysgenic aims were colorblind. We can also conclude that Sanger understood the eugenic value of contraception to lie in strengthening and empowering the human race. She believed that “the great responsibility of parenthood” was to help diminish the potential of biological weakness in all people, but such beliefs were tempered by the science and the biases of the day. Moreover, these statements are liable to over-simplify perspectives that were more complex in nature and should be taken as the less than exact overviews that they are. Ultimately, Sanger’s campaign for the eugenic benefits of birth control was a divergence from her core mission: that every woman be freed from the shackles of unwanted pregnancy (Sanger, “The Eugenic Value of Birth Control Propaganda,” Birth Control Review, Oct. 1921, 5).

13 Tuesday Dec 2016

Posted by Taylor Sullivan in Eugenics ≈ Leave a comment

TagsDysgenics, Francis Galton, Nativists, Unfit

The potential mother is to be shown that maternity need not be slavery but the most effective avenue toward self-development and self-realization. Upon this basis only may we improve the quality of the race.” (SANGER, “THE EUGENIC VALUE OF BIRTH CONTROL PROPAGANDA,” BIRTH CONTROL REVIEW, OCT. 1921, 5)

Margaret Sanger’s discussion of dysgenics provides some of the birth control advocate’s most troubling and problematic texts. Her complex perspectives have both frustrated supporters and offered fodder for those seeking to discredit her life’s work. Attempts by those with ideological, political, or other agendas to mislead opponents by avoiding fact and foregoing accuracy are not unique to the current environment. By extracting misleading soundbites from her forays into eugenics, detractors have painted Sanger as a racist and repurposed birth control as a means of controlling minority populations for decades. Manipulating Sanger’s words to support such a claim is historically inaccurate—a gross misuse of quotes without context. However, given the contested nature of the activist’s attempt to wed the function of birth control to the ideology of progressive eugenicists, exploring Sanger’s actual relationship with terms, such as dysgenics and eugenics, presents a valuable learning opportunity.

Before delving into Sanger’s actual views on the subject, it might be useful to first examine the terms dysgenics and eugenics as they were in the early part of the 20th century. The Oxford English Dictionary (OED) defines dysgenics as referring to “Racial degeneration, or its study”—that is the elements that can lead to the deterioration of the human race or subdivisions within it. Eugenics, according to the OED, is the science of selective breeding designed to improve and strengthen the human race biologically, psychologically, behaviorally, etc.

|

| Francis Galton |

By the end of the nineteenth century, selective breeding as a means of controlling the country’s genetic destiny and evolutionary tract was gaining popularity as a social and political ideal in America. This movement, most popularly linked to nativist groups, possessed two notable influences. First, the popularity of biological determinism encompasses both dysgenics and eugenics and came on the heels of Charles Darwin’s cousin, Francis Galton. Galton has been credited as the father of modern eugenics and for having laid the scientific and ideological groundwork for biological determinism—for many of the selective breeding ideas American eugenicists would eventually trumpet (Selden, Steven, “Transforming Better Babies Into Fitter Families,” Proceedings of the American Philosophical Society 149.2, June 2005, 202).

Then, following Galton’s numerous publications, changes in European emigration patterns began. Americans, who valued Nordic, Germanic, and Anglo-Saxon traits, reacted defensively to new waves of immigrants, who did not possess these traits. In an attempt to both preserve and strengthen the national qualities they valued as “real American,” nativists turned to eugenics. By the early 1920s, as the movement surrounding theories of selective breeding designed to build stronger, healthier Americans had gained notable popularity, applications expanded. No longer did dysgenics and eugenics belong to the American nativists, but to a host of different groups with varying social and political aims (Selden, Steven, “Transforming Better Babies Into Fitter Families,” Proceedings of the American Philosophical Society 149.2, June 2005, 203).

It was in this atmosphere of blossoming enthusiasm that Sanger began to align the functionality of birth control with the ideology of biological determinism. In search of support from respectable professional groups, including eugenicists, Sanger highlighted how con

|

| “The Eugenic Tree,” American Philosophical Society, 1932 |

traceptives could be used to pursue “the self direction of human evolution.” But, a result of Sanger’s alignment with certain dysgenic and eugenic principles is that her work continues to be challenged even today. Perhaps most deleterious to her character are modern assertions that Sanger was a “racist promoter of genocide.” While Sanger can be considered racist and classist to the extent that many people were during the twentieth century, it is erroneous to overextend that allegation and claim the activist was a proponent of race control (“The Eugenic Tree, Announcements of the Third International Eugenics Congress,” American Philosophical Society, 1932 and Katz, Esther, “The Editor as Public Authority: Interpreting Margaret Sanger,” The Public Historian 17.1, Winter 1995, 44).

Sanger, who aimed to enmesh dysgenics, eugenics, and contraception, was primarily interested in the “racial health” of the human race versus one particular race. What the birth control advocate sought was for contraception to act as a control for the passing of “injurious,” hereditary traits on to future generations. Commenting in 1934 on the German government’s sterilization program, Sanger distinguished which hereditary traits she viewed as injurious and which hereditary traits she did not wish to involve in her eugenic mission:

I admire the courage of a government that takes a stand on sterilization of the unfit and second, my admiration is subject to the interpretation of the word ‘unfit.’ If by ‘unfit’ is meant the physical or mental defects of a human being, that is an admirable gesture, but if ‘unfit’ refers to races or religions, then that is another matter which I frankly deplore.

Sanger rejects race control, but her statement is troubling. Employing birth control and supporting forced sterilization to curtail the reproduction of those with mental or physical challenges causes even her most staunch supporters to raise an eyebrow (Sanger, “Margaret Sanger to Sidney L. Lasell, Jr.,” Feb. 13, 1934).

While unsettling to modern sensibilities, Sanger was not unique in her praise of forced sterilization. As early as 1907, the first compulsory sterilization law was passed in the United States. Specifically, the eugenicist statute passed in the state of Indiana applied to male “criminals, idiots, imbeciles, or rapists.” These groups—“criminals, idiots, imbeciles, or rapists”—coincided with Sanger’s understanding of the unfit. It is important to note that Sanger, along with other eugenicists, believed scientific studies that concluded that those with mental or physical challenges included criminals, alcoholics, drug addicts, etc. and that these groups were incapable of resisting their sexual urges. Her solution at the time, as was the state of Indiana’s solution in 1907, was sterilization. Sanger also considered gender segregation as a possible method for controlling the reproduction of the “unfit.” As science evolved its views, so did Sanger, and after the horrors of World War II, she significantly revised her views of forced sterilization (James B. O’Hara and Sanks, T. Howland, “Eugenic Sterilization,” The Georgetown Law Review 45, 1956, 22)

Beyond compulsory sterilization, Sanger’s alignment with dysgenics and eugenics materialized in her calls for the responsible breeding of the “fit” and the “unfit.” In Sanger’s eyes, “uncontrolled fertility [was] universally correlated with disease, poverty, overcrowding and the transmission of heritable taints”—in so many words, the proliferation of the “unfit.” As a result, she proposed “find[ing] effectual means of controlling & limiting the propagation of the mentally unfit, including feebleminded, psychotic & unstable, mentally retarded individuals.” Worth noting, Sanger specifically meant birth control, not abortion and never infanticide, when she spoke of controlling mentally and physically challenged populations. Her commitment to parents responsibly procreating, via the use of birth control when appropriate, long outlived her tryst with sterilization (Sanger, “The Limitations of Eugenics,” Typed speech, [Sept] 1921, Library of Congress Microfilm, LCM 130:0044 and Sanger, “[Birth Control and Controlling the Unfit Notes],” Autograph draft speech, [1938], Sophia Smith Collection, S71:1050).

|

| Sanger |

To summarize Sanger’s relationship with such heated terms as dysgenics and eugenics is a dangerous task. While she married her social mission to that of progressive eugenicists—primarily in an attempt to garner mainstream support for birth control—it is difficult to easily consolidate her beliefs on this complex issue. What we can deduce from the literature she has left behind is that claims of her racism are misguided to say the least and that her dysgenic aims were colorblind. We can also conclude that Sanger understood the eugenic value of contraception to lie in strengthening and empowering the human race. She believed that “the great responsibility of parenthood” was to help diminish the potential of biological weakness in all people, but such beliefs were tempered by the science and the biases of the day. Moreover, these statements are liable to over-simplify perspectives that were more complex in nature and should be taken as the less than exact overviews that they are. Ultimately, Sanger’s campaign for the eugenic benefits of birth control was a divergence from her core mission: that every woman be freed from the shackles of unwanted pregnancy (Sanger, “The Eugenic Value of Birth Control Propaganda,” Birth Control Review, Oct. 1921, 5).

October 20, 2016

myth building just fine

про что:

архив,

биополитика,

блогосфера,

Гитлер,

деза,

евгеника,

маразм,

насилие

Posted by

Борис Денисов

September 14, 2015

memoir

сегодня день рождения МС и вот про визит в Москву английской писательницы Трэверс 1932 года:

Вот чего не хватает в России – личного во взгляде! Повсюду тут встречаешь лица застывшие и невыразительные, а глаза стеклянные и пустые. И опасные тоже: под влиянием настроения – жестокого или фанатичного – они способны на что угодно. Как хочется видеть личности, а не личины – многократно тиражированные советские маски

September 3, 2015

new Russian mistic

Максим Вялков

·

Представление о том, что душа появляется у человека в момент зачатия, довольно позднее даже для христианства и появляется в богословии как явное assertio лишь во второй половине второго тысячелетия.

До этого считалось, что душа если появляется, то она "как бы неполноценная", с чем и связана практика крещения в сознательном возрасте в ранней церкви. В западных церквях этот обычай трансформировался в практику позднего причастия и поздней коефирмации после сдачи определенного экзамена. До нововведения Иоанна Павла II считалось, что умершие младенцы попадают в лимб, чистилище или даже ад, но ни в коем случае не в рай. Отчасти, здесь видны отголоски традуционизма: в ранних западных церквях считалось, что души детей рождаются от душ родителей и даже после рождения родители должны эту лушу взращивать, в чем и состоит из священная функция. Чисто технически, речь идет об инвокации души и крещение, причастие или конфирмация в сознательном возрасте — это пусковой триггер для сконструированного объекта.

В терминах восточной традиции это можно объяснить как вариант тульпы, призванной в материальный субстрат — такая трактовка вполне примиряет александрийскую антропологическую школу (Ориген, Климент, Филон), предполагавшую некое предсуществование души, и западную антропологическую школу, делавшую акцент на традуционизме и мортализме: в этом контексте, переход — есть разрыв тульпы с субстратом, что равнозначно полной аннигиляции для наблюдателя внутри нашего горизонта событий.

Это очень кореллирует с бытовыми наблюдениями: прабабушка говорила, что при пеленании детей с ними надо обязательно разговаривать, описывая все происходящее, всё проговаривать, всё описывать, даже если выбьешься из сил. Потому что ребенок всё понимает, даже если не говорит сам — на каком-то очень примитивном уровне, но понимает, и включение его в новое семантическое и символическое пространство дает развитие интеллекту. Чисто технически, происходит та самая магическая операция ин-вокации или, по-русски, вызова личности.

Вот как-то так бытовые наблюдения прабабушки совпали с антропологией прахристианской haute magie.

·

Представление о том, что душа появляется у человека в момент зачатия, довольно позднее даже для христианства и появляется в богословии как явное assertio лишь во второй половине второго тысячелетия.

До этого считалось, что душа если появляется, то она "как бы неполноценная", с чем и связана практика крещения в сознательном возрасте в ранней церкви. В западных церквях этот обычай трансформировался в практику позднего причастия и поздней коефирмации после сдачи определенного экзамена. До нововведения Иоанна Павла II считалось, что умершие младенцы попадают в лимб, чистилище или даже ад, но ни в коем случае не в рай. Отчасти, здесь видны отголоски традуционизма: в ранних западных церквях считалось, что души детей рождаются от душ родителей и даже после рождения родители должны эту лушу взращивать, в чем и состоит из священная функция. Чисто технически, речь идет об инвокации души и крещение, причастие или конфирмация в сознательном возрасте — это пусковой триггер для сконструированного объекта.

В терминах восточной традиции это можно объяснить как вариант тульпы, призванной в материальный субстрат — такая трактовка вполне примиряет александрийскую антропологическую школу (Ориген, Климент, Филон), предполагавшую некое предсуществование души, и западную антропологическую школу, делавшую акцент на традуционизме и мортализме: в этом контексте, переход — есть разрыв тульпы с субстратом, что равнозначно полной аннигиляции для наблюдателя внутри нашего горизонта событий.

Это очень кореллирует с бытовыми наблюдениями: прабабушка говорила, что при пеленании детей с ними надо обязательно разговаривать, описывая все происходящее, всё проговаривать, всё описывать, даже если выбьешься из сил. Потому что ребенок всё понимает, даже если не говорит сам — на каком-то очень примитивном уровне, но понимает, и включение его в новое семантическое и символическое пространство дает развитие интеллекту. Чисто технически, происходит та самая магическая операция ин-вокации или, по-русски, вызова личности.

Вот как-то так бытовые наблюдения прабабушки совпали с антропологией прахристианской haute magie.

про что:

аборт,

Ватикан,

контрацепция

Posted by

Борис Денисов

June 29, 2015

why 1934 ?

МС прибыла в СССР после голода 1933 года, летом 34-го.

По мнению Хлевнюка 1934 — сталинская оттепель (Эти сталинские повороты, во время которых достигались максимальные результаты, тоже внимательно рассмотрены в книге), которую сменил полутеррор после убийства Кирова (дек 34), и до самого 37 года было относительно тихо. 37 и 38 гг были годами внутреннего террора, чуть не треть з/к из ЦК.

Чем была вызвана эта оттепель?

- провалом социалистических преобразований сельского хозяйства,

- началом второй мировой войны (оккупация Маньчжурии Японией) и

- приходом к власти нацистов в Германии (30 января 1933 г - назначение Гитлера)

Об эту пору восстановили дип.отношения с Антантой, и надо было демонстрировать витрину социализма разным писателям и читателям, в т.ч. Сэнгер.

про что:

mytxt

Posted by

Борис Денисов

June 13, 2015

Svetlana

| 1936, год запрета аборта |

Born in 1926, Svetlana lived through the purges and the war...[умерла 22 ноября 2011 года]

In 1967, 14 years after Stalin’s death, Svetlana Alliluyeva created an international scandal by defecting to the United States, only to return to the Soviet Union in 1984, then run away again in 1986, each escape taut with cloak-and-dagger suspense worthy of any spy thriller.

She fell in love disastrously and often, had three children from three of her four failed marriages, published several books, made a million dollars, lost a million dollars, moved from home to home with the restlessness of a nomad, abandoning the past again and again, driven by eternal disquiet, “always leaving things all over the globe,” in the words of her younger daughter, Olga, before dying nearly destitute in Wisconsin, at the age of 85, under the anonymous name of Lana Peters. Olga scattered her ashes in the Pacific Ocean.

Sullivan is an eminent biographer, with books on Margaret Atwood [феминистка] and Theodore Roethke [поэт]

the young woman in a hospital contacting her father after a difficult labor only to receive an officious letter stating: “The state needs people, even those who are born prematurely”

In a rather chilling echo of Stalin’s abandonment of his oldest son, Alliluyeva abandoned her own children when she defected, at a time when her defection meant that their futures would most likely be destroyed, not to mention that she would probably never see them again. (In the end, when she did return 17 years later, her tense reunion with her son quickly led to a final estrangement, while her daughter refused to see her at all.)

STALIN’S DAUGHTER

The Extraordinary and Tumultuous Life of Svetlana Alliluyeva

By Rosemary Sullivan

Illustrated. 741 pp. Harper. $35.

про что:

паралель

Posted by

Борис Денисов

Subscribe to:

Posts (Atom)